|

Contrairement au précédent, la fiche de préparation est un document contenant une préparation détaillée de la leçon. Cette fiche peut être préparée peu avant ou même le jour qui précède la leçon. Elle joue un rôle pédagogique d’une importance particulière car elle constitue un excellant aide mémoire au cour de la leçon.

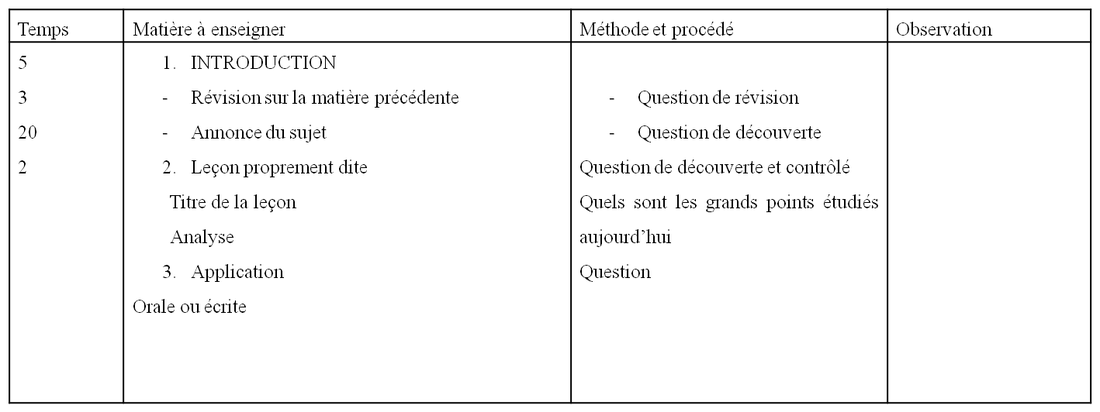

Elle comprend 2 niveaux : - D’indiquer le comportement attendu à l’issue de l’enseignement et le MADI à l’exploiter. Tandis que le second (partie de présentation) est réparti en deux colonnes : - Matière à développer (Matière à enseigner) - Procédé utilisé (méthode et procédé). Il y a lieu de retenir qu’une leçon comporte 3 grandes étapes : - L’introduction - Le corps de la leçon - L’application Dans l’introduction on révise et on annonce la nouvelle matière sans oublier de partir à la connaissance des élèves le comportement attendu à la fin de la leçon. Est-il que la matière à revoir doit être en rapport avec la nouvelle matière pour susciter la véritable motivation et les questions doivent être captivante. Dans le développement de la leçon, le maître analyse et développe la nouvelle matière et la synthèse à dernier ressort pour donner une vue d’ensemble. L’application permet en fin de fixer d’avantage les idées et de vérifier s’il y a un rapport entre le comportement attendus et le comportement final, qui se manifeste une fois que le maître cesse d’exercer une influence sur les élèves. Notez que le maître aura l’avantage à utiliser les fiches de préparation (feuilles mobiles) par rapport au cahier de préparation car les fiches sont maniables et modifiables. Fiche de préparation Date Heure Classe Branche

5 Commentaires

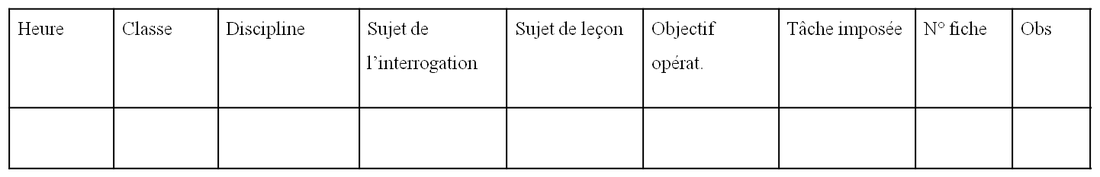

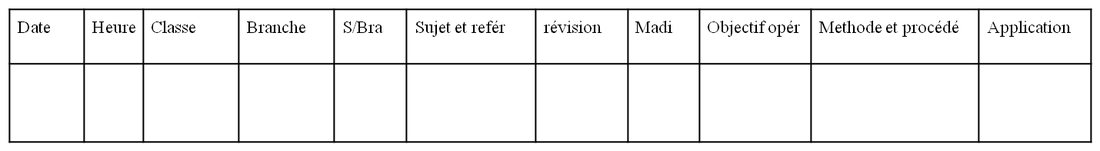

D’une façon générale, le maître tient 7 documents : a. Journal de classe Est une préparation succinte et ne peut être rempli que la veille de la leçon proprement dite, puisqu’il retrace les grandes lignes d’une leçon, il comprendra les rubriques suivantes : dates, heures, classe, branche, sujet de révision, sujet de la leçon du jour, application et numéro de la fiche de préparation : Exemple d’un journal de classe de l’école secondaire : Exemple du journal de l’école primaire : Il a une valeur pédagogique inestimable en ce sens qu’il permet à simple vue de se faire une idée essentielle de la leçon. Il doit être ténu chaque jour et présenté à l’autorité hiérarchique lorsqu’il visite la classe. C’est donc un document administratif et pédagogique à la fois.

Avantage du journal de classe - Il donne les habitudes d’ordre et des bonnes méthodes du travail. - Il permet à prévoir, donne l’assurance et favorise la discipline. - En cas d’absence de l’enseignant, le journal facilite la tâche à l’intermédiaire. N.B : Malgré cela le journal ne dispense pas le cahier de préparation détaillée. - Pour composer ce journal le maître se réfère à la répartition de matière et consulte différents manuels qui sont en usage. 1) La compétence professionnelle

C’est le savoir faire et le vouloir faire dans laquelle nous signalons : - Les qualités physiques : la santé robuste, apte à tous travaux, une forte résistance, organe de sens fonctionnel, pas des déformations, aspect extérieur simple et digne. - Les qualités intellectuelles : être pleinement instruit. Il doit posséder une culture générale très poussée, être à la page toujours informé de tout. - Les qualités pédagogiques et méthodologiques. 2) La conscience professionnelle C’est le savoir être. Elle est l’amour et le respect des normes de son métier. a. Le respect de l’autorité hiérarchique Dans notre pays lorsque un agent refuse d’exécuter les ordres de son chef hiérarchique. Il est possible de retenir le tiers de son salaire. Il en est de même du respect de consigne pédagogique. b. La collaboration Un bon fonctionnaire doit communiquer à son chef hiérarchique tout fait ou toute information dont il a connaissance et qui est capable de compromettre le bon fonctionnement du service. Egalement un bon fonctionnaire ne doit pas induire par méchanceté en erreur son chef ou son collaborateur. c. La politesse Un bon fonctionnaire doit par son comportement éviter de détruire l’autorité de son chef ou détruire l’ambiance du travail en préférant les injures. d. Le respect des biens publics Tout bon fonctionnement doit éviter l’usage abusif des biens de l’Etat consistant notamment à la dégradation de bien mobilier et immobilier. Il ne doit pas non plus détruire les dossiers, les archives de l’administration. 3. La dignité professionnelle Un bon fonctionnaire doit être honnête et intègre, il ne doit pas commettre des actes immoraux au lieu du travail pour ne pas être révoqué. Ex : ivresse publique, le vole, le viole, etc. Il faut jouir du respect tant en profession qu’en vie privée et publique. La déontologie place l’homme devant ses responsabilités morales et devant ses responsabilités juridiques.

a. Responsabilités morales Avoir une responsabilité morale c’est être conscient des conséquences que peuvent entraîner ses actes. C’est se rendre compte de ce qu’on a fait et le résultat de ce qu’on est entrain de faire. 0.1. Comment et quand on peut se sentir responsables ? On a conscience de ses actes si on a les pouvoirs redoutables en esprit de nos actes qui peuvent entraîner des conséquences heureuses et des conséquences fâcheuses non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Ce pouvoir redoutable s’exprime par la maturité. Donc un homme est mur moralement s’il a le pouvoir de ses actes, la maîtrise de soi, comment maîtrise de soi ? Ainsi il est difficile de répondre à la question quand fixée même un code pour avoir la responsabilité morale. Toutes fois nous pouvons établir quelques principes de base et dispenser quelques conseils qui se réfèrent à la déontologie de l’enseignant. a. Principe de base 1. Tous les membres du personnel enseignant doivent être pleinement conscients de ce que leurs manquements personnels se répercutent sur l’environnement de la vie de l’école. 2. Ils feront tout ce qu’aient à leur pouvoir pour défendre les intérêts de leur école. Ils s’abstiendront de tout acte, de toute parole de nature à nuire au prestige de leur école. 3. Notre travail ne se limite pas seulement à préparer et à donner nos leçons, nous pouvons être obligés à fournir des prestations non rémunérées. 4. Avant d’être exigent envers les élèves soyons exigent envers nous-mêmes. 0.2. Quelques conseils pratiques 1. Respecter toujours la hiérarchie administrative, n’ignorez ni ne méprisez jamais votre chef même s’il est antipathique. 2. Ne dites jamais du mal de vos collègues. Ne médisez jamais, ne calomniez jamais. 3. Ne rapportez jamais auprès de votre supérieur des erreurs ou le manquement de vos collègues, il ne vous appartient pas de juger publiquement vos responsabilités religieuses, politiques… 4. Ne critiquez jamais vos collègues devant les enfants. 5. Aidez toujours vos collègues et faites le avec tact et discrétion 6. Ne vous ventez, jamais de vos connaissances, de votre expérience, si vous êtes une valeur, vos qualités seront rapportées par autrui. 7. Ne bloquez jamais les matériels didactiques à votre usage alors qu’il doit être utilisé par toutes les classes de l’école. 8. Soyez toujours de bonne humeur et persévérant. 9. Soyez ponctuel et régulier à votre service. 10. Faites chaque jour convenablement votre travail selon votre programme. b) Responsabilités juridiques Tout le monde dans un milieu du travail est soumis à un ensemble des règles qui s’expriment par des lois et des règles dont leurs applications s’imposent. Dans cette situation la personne est appelée à rendre compte à cause de ses actes et leurs conséquences non seulement envers sa propre connaissance mais aussi à l’égard de la société et des instances supérieurs. b 1. Présentation au service Il est normal que chaque personne occupa un poste de travail doit obéir aux normes de son service ou de la société. Il doit se conformer à l’horaire du travail pour permettre un bon fonctionnement du service où il est engagé. 1. les critiques : Il est interdit de critiquer : · En présence des élèves l’ordre établit des supérieurs, des collègues, des parents, des situations familiales, · En présence des étrangers certaines situation scolaires pénibles ou défavorables. 2. La discipline Nous devons tout faire pour éviter de laisser aller à l’école. Les élèves non accompagnées sont soumises au contrôle de tout le membre du personnel sans distinction. A Tout moment et partout les membres du personnel enseignant doivent montrer le bon exemple aux élèves à ce qui concerne la tenue, le langage, les documents scolaires soignés et en ordre, la courtoisie. 3. La ponctualité - Nous sommes tenus à être à l’école au plus tard 15 min avant le début des cours. - Si nous arrivons à retard, il faut sans tarder signaler ce retard, au secrétariat de l’école. - La remise des documents doit se faire au jour et à l’heure prévue. 4. Ordre et soin - Tout va et vient dans le couloir doit être évité. Aucun élève ne peut quitter sa place sans motif impérieux et urgent. Tout déplacement doit être mentionné à la direction. - Pendant le cours, le déplacement en groupe des élèves accompagnés se font en ordre et en silence. - La salle de professeur doit rester dans un état d’ordre et de propreté permanent. - Aucun élève ne peut être mis purement et simplement à l’extérieur. L’élève exclu est envoyé chez le surveillant munie de son cahier de communication. 5. Fumer Selon les instructions officielles, le maître ne doit jamais fumer dans la sainte de l’école. Et si l’on sait vraiment que par la fumée on nuit à la santé on devrait s’abstenir de fumer ce qui serait un bon exemple pour les élèves. 6. Les absences - Sauf des cas imprévus ou des cas de force majeur, aucun membre du personnel ne peut se soustraire de son service s’il n’a pas été permis au préalable. - Ne vous faufiler pas dans la salle de classe après une absence, allez et signez le registre ad hoc (approprié) pour les retardateurs. - Une absence de plus de deux jours implique la présentation d’un certificat médical. - Les maîtres sont seuls responsables de toute anomalie dans le registre d’appel. Conclusion : La déontologie professionnelle implique nécessairement la reconnaissance d’une autorité. Par conséquents tous les membres du personnel a comme base le respect des règles suivantes : Ø Une ponctualité exemplaire, assiduité. Ø Une conscience professionnelle à toutes épreuves. Ø Une dignité professionnelle. Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire. Définition : Le terme déontologie vient du grec dei= il faut. Etymologiquement la déontologie est une science de ce qu’il faut ou science de devoirs. Elle est donc la science ou la théorie de ce qu’il faut.

Ce terme a été crée par JEREMIE BENTHAN en 1834 pour designer la science de la morale et cela dans son livre « Deontologie or science of morality » publié à Londres à 1834. Aujourd’hui la déontologie professionnelle est une partie de l’éthique qui traite de devoirs crées par l’exercice d’une profession pour une personne. Toute profession impose de devoirs à ce qu’il exerce. Dans notre pays, les agents de l’Etat ont les devoirs de servir la nation suivant une certaine déontologie, notamment celle (déontologie) qui par ordonnance N°81/67 du 7/Mai/1981 partant de règlement d’administration relatif à la discipline en milieu professionnelle (au travail) constitue un véritable code professionnel ou encore le statue du personnel. Il existe des professions aux quelles on n’oserait pas donné le nom de métier car on sent de nature que cette désignation ne leur convient pas. Ce sont celles qui consistent à soigner les malades, à instruire les enfants, à défendre les innocents même les coupables devant les tribunaux à secourir les nécessités autrement dit ce sont celles qui exigent certains sacrifices et les dons de soi plus au moins total. A ce moment on parle de vocation (comme en médecine, enseignant contraire au métier= menuiserie, maçonnerie). Le mot vocation vient du latin vocare : « appeler » une vocation c’est un appel. C’est une sollicitation à accomplir un travail précis, à consacrer sa vie à une activité déterminée. Chez les médecins par exemple, leur serment d’HYPOCRATE qui remonte à 500 ans av J.C résume toute leur déontologie. Voici un extrait de ce sermon « les choses (qui) dans l’exercice de mon art ou or de l’exercice de mon art. Je pourrais voir ou entendre sur l’existence des hommes ou or de l’exercice de mon art. Je pourrai voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne doivent pas être divulguées en dehors, je me tairai estimant que ces choses là sont au secret des mystères (secret professionnel). En milieu scolaire : la déontologie traite des devoirs du maître non seulement vis-à-vis des élèves mais surtout à l’égard des ses collègues et de ses supérieures. Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire Les actions éducatives prennent plusieurs formes à l’occurrence :

1. Dressage Dresser n’est pas éduqué. On dresse, on adopte un animal, mais on éduque un homme. Donc, le dressage est une technique de domestication des animaux chez qui on anime un comportement non naturel. Peut-on parler d’un dressage chez l’homme ? Oui, quand l’éducation se fait par menace, par le contrainte, elle dévient un dressage, car elle se passe de la volonté et intelligence de l’éduquer. 2. Auto-éducation et hétéro éducation 1) L’auto-éducation ou éducation personnelle Est une éducation naturelle. Elle est le résultat de notre propre expérience. Elle est spontanée parce qu’elle est de tout temps et dure autant que la vie. On dit qu’elle est la vraie éducation. Ex : Devenir instructeur, électricien, tailleur… demande une formation préalable auprès d’un spécialiste, mais aussi avec l’intension de ce dernier de former un tel. 2) L’hétéro-éducation Est une éducation systématique intensionnelle. Elle est volontairement dispensée aux jeunes par un formateur. 3) Education formelle et informelle - L’éducation formelle est une éducation contrôlée, dispensée dans une institution officielle et organisée. Cette dernière étant conçue à la matière. Ex : L’éducation familiale, scolaire, mouvement de l’église. - L’éducation informelle ou diffuse est un ensemble d’influences disparates et incontrôlées de divers milieux éducatifs. Elle est subie d’une manière incontrôlée, séduisant, inconsciente… Elle est véhiculée dans la rue par les livres, journaux, les films, les sports, la camaraderie. Quel est le rôle du formel face à ces puissants et concurrent milieu ? · Point n’est question de négliger, de mépriser ni de rejeter cette influence qui reste chère et parfois utile. · Il vaut mieux exploiter ce milieu : - En réalisant un panneau d’actualité à l’école. - En recourant au M.A.V (moyen-audio-visuel) dans l’enseignement. - En renforçant les activités parascolaires. · Il convient d’encourager les jeunes à fréquenter les mouvements de la jeunesse. · Il faut former les élèves à l’esprit critique. 4) Education scolaire Est celle donnée à l’école 5) Education parascolaire a. Notion : le terme « para » a deux connotations : Ø Para : contre (ex : parapluie) Ø Para : à côté de (ex : parasite). - Le terme « scolaire » est relatif à l’école. A partir de la seconde signification du mot « para » qui nous intéresse ici, disons que du point de vue sémantique, l’éducation parascolaire est celle qui est centrée sur les activités propres à la jeunesse. b. But : est de compléter l’éducation scolaire. c. Caractéristiques : - Elle est propre à la jeunesse (enfant adolescent). - Elle est placée sous le contrôle ou la supervision de l’école. - Elle a un caractère contraignant dans la mesure où ces activités sont surveillées. d. Activités concernées Les devoirs à domicile, les jeux dans la cours de l’école pendant la recréation les théâtres, les sports, le loisir, la cinématographie, la photographie qui se font sous la supervision de l’école mais en marge de l’horaire normal des cours. 6) Education extrascolaire (Extra : « en dehors ») est une éducation donnée en dehors de l’école. Comme caractéristique principale, elles échappent au contrôle de l’école, prendre par exemple : l’initiative de se cultiver seul au moyen de jeu, sport, théâtre, lecture, etc. Cela se passe indépendamment de l’école. 7) Education préscolaire (maternelle) Ce sont des connaissances, pour la plupart du temps sensibles et motrices données aux tout petits de l’école maternelle ou gardienne qui constituent des pré requis pour leur entrée à l’école primaire avec succès. 8) Education spéciale Est une éducation propre aux anormaux (handicapes et inadaptés) pour les récupérer ou les rendre utiles à la société. 9) Education fonctionnelle Est essentiellement basée sur les besoins et les intérêts de l’enfant. Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire Il est important de comprendre les agents de l’éducation pour comprendre comment l’éducation se manifeste. D’une manière générale on retient cinq agents de l’éducation :

1. L’ENFANT Il est l’agent principal de sa propre éducation, il est doué d’une volonté libre qui lui permet d’accepter ou de rejeter les influences qui viennent de l’extérieur. L’éducateur a donc intérêt de se faire accepter d’amener l’enfant à vouloir agir dans le sens de l’éducation qu’il lui donnera. 2. LA FAMILLE Selon PESTALOZZI « celui qui n’est pas passé dans la discipline d’une famille bien ordonné malgré les dons et les talents qu’il puisse avoir ne pourra que s’égarer misérablement dans le pauvre monde » Les parents ont reçu par la nature le pouvoir d’agendrer leurs enfants et le devoir de les éduquer. Néanmoins les parents et les maîtres sont des éducateurs le plus immédiat de l’enfant. Tous deux agissent directement sur lui pour le former et le préparer à la vie. Cette identité de vie demande une étroite collaboration entre le deux. Il faut une atmosphère de confiance de part et d’autres. 3. L’ÉCOLE Elle est une institution auxiliaire au contrôle et à la surveillance dans limites de leurs attributions. L’école est personnifiée par le maître qui agit à son nom et lui donne l’esprit. Il est l’agent délègue de l’Etat et de la famille. Il a de se faite un rôle délicat et double puisque il a de compte à rendre à l’Etat, aux parents et à Dieu. 4. L’ETAT Est considérer comme une société complète qui assure les biens communs de citoyens et qui par se fait a les droits de contrôler l’Education de ses citoyens. 5. LES CAMARADES Les jeunes se comprennent généralement mieux entre-eux : l’enfant devient facilement bon ou mouvais selon qu’il fréquente des camarades bons ou mouvais. Ainsi les éducateurs doivent surveiller l’éducation de leur enfants afin de les orienter vers les biens. Dans ce point il faut remarquer (retenir) les œuvres de jeunes (Jeunesse Adventiste, Scout, …) Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire L’éducation a ses buts qui changent dans le temps et dans l’espace ; bien qu’il y ait de divergence, toutes les activités éducatives ont un dénominateur commun « former l’homme utile à la communauté ».

L’éducation doit viser un plein développement de droits de l’homme et ses libertés fondamentales ». L’éducation doit favoriser la compréhension de l’amitié et la tolérance entre toutes les nations, tous les groupes sociaux et religieux aussi que le développement des activités des Nations Unies pour maintenir la paix ( déclaration universelle des droits de l’homme ». Selon le manifeste de la N’selé, l’éducation doit préparer les jeunes à leur responsabilités future des citoyens d’un Etat marcha vers le progrès ». Nous pouvons donc ajouter que l’éducation a pour but de transformer les mentalités (personnalités) des jeunes sous l’aspect physique, intellectuel, moral et social. Pour atteindre ce but : · des facteurs psychologiques agissent sur l’enfant, · nous devons connaître aussi les besoins et possibilités de l’enfant · Des exigences et besoins de la société. Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire |

CoursCliquer ici pour modifier.

Archives

Janvier 2018

Catégories |

Flux RSS

Flux RSS