|

Les limites des phrases dans un texte.

Toute phrase est délimitée par une majuscule et un point. Certains points de fin de phrase marquent une intonation particulière : le point d’interrogation ? une intonation interrogative, le point d’exclamation ! une intonation exclamative. C’est ainsi qu’une phrase exprime un sentiment particulier. Ex : Ô Souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare ? Je suis lasse de nager par ici, ô Souris ! Les points de suspension … en fin de phrase signale : Soit que la phrase est inachevee, soit que le lecteur doit tirer lui-meme la consequence de ce qui est dit. Les points de suspension en milieu de phrase, il marque une interruption, une hesitation. Ex : Je vais essayer de… Non, je vais plutôt… La ponctuation du dialogue Dans un texte, les guillemets « » délimitent un discours direct : soit une citation (veut dire un discours « rapporté » sans modification.), soit un dialogue. Au sein du dialogue, chaque changement de locuteur est marqué par un retour à la ligne et un tiret. Ex :

La présentation du texte

0 Commentaires

SUBORDINATION, COORDINATION ET JUXTAPOSITION Une phrase complexe contient plusieurs proposition qui possèdent chacune un groupe verbal (un verbe). Ex : Le bucheron qui a épousé ma sœur est costaud, mais il n’a pas le temps de lui écrire des vers : il préfère le chant des colombes. Cette phrase s’analyse en quatre propositions :

Une proposition est juxtaposée à une autre si elle est place à côté et séparée d’elle par un signe de ponctuation : Une virgule, deux-points, un point-virgule. Ex : Le fils du forgeron a invité ta cousine : elle a refusé. PROPOSITIONS PRINCIPALES, SUBORDONNÉES ET INDÉPENDANTES Il existe trois types de propositions : principale, subordonnée et indépendante.

Ex : Le bûcheron devient sentimental quand il pense à sa sœur. Principale subordonnée

Ex : Il aimerait connaître la femme du bucheron ; elle est très belle. LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES Les propositions subordonnes jouent le même rôle dans la proposition principale qu’un mot ou groupe de mots. Elles peuvent jouer plusieurs rôles :

Ex : Le bûcheron a vu que sa femme avait préparé un bûche glacée.

Ex : Le bûcheron, qui est difficile, déteste les bûches glacées

Ex : Quand le bûcheron aura des enfants, il leur apprendra le métier. LES SUBORDONNANTS : Une proposition subordonnée est introduite par un mot appelée subordonnant. Ce subordonnant peut être :

La nature de la subordonnée dépend de celle du subordonnant : Les pronoms relatifs introduisent des subordonnées relatives et les conjonctions de subordination introduisent des subordonnées conjonctives. NB : En grammaire locution veut dire en plusieurs mots. Ne confondez pas certaines conjonctions de coordination avec leurs homophones.

Ex : Tante Berthe est (était) la sœur de ma mère et de tante Jeanne.

Ex : Mon cousin met (mettra) son nez dans mes (ses) affaires : au fond, cela m’est (me sera) égal, mais (pourtant) je lui fais tout de même une remarque.

Ex : Les histoires de famille ? Ni ton père, ni moi n’y attachons de l’importance. (Ton père et moi y attachons de l’importance.) Attention : Il existe aussi des noms communs homophones des conjonctions : Ex : Un mets = un plat Une maie = sorte de huche à pain, Le houx = arbuste, Une houe = pioche. L’usage de la virgule

La virgule marque les pauses à l’intérieur d’une même phrase.

NB : Quand le GS et le GV sont placés l’un à cote de l’autre, ils ne peuvent jamais être séparés par une virgule.

Le point-virgule est une pause intermédiaire entre la virgule et le point. Il sépare deux propositions indépendantes ou deux « sous-phrases », liées par un rapport de sens. Ex : Le premier rang, dans le bas, était garni de siège de pierre ; le second siège des bois ; le troisième, en haut semble n’avoir comportée que des sièges de bois.

Les deux points servent à marquer une pause tout en maintenant une relation. On les utilise pour annoncer :

La phrase introduction

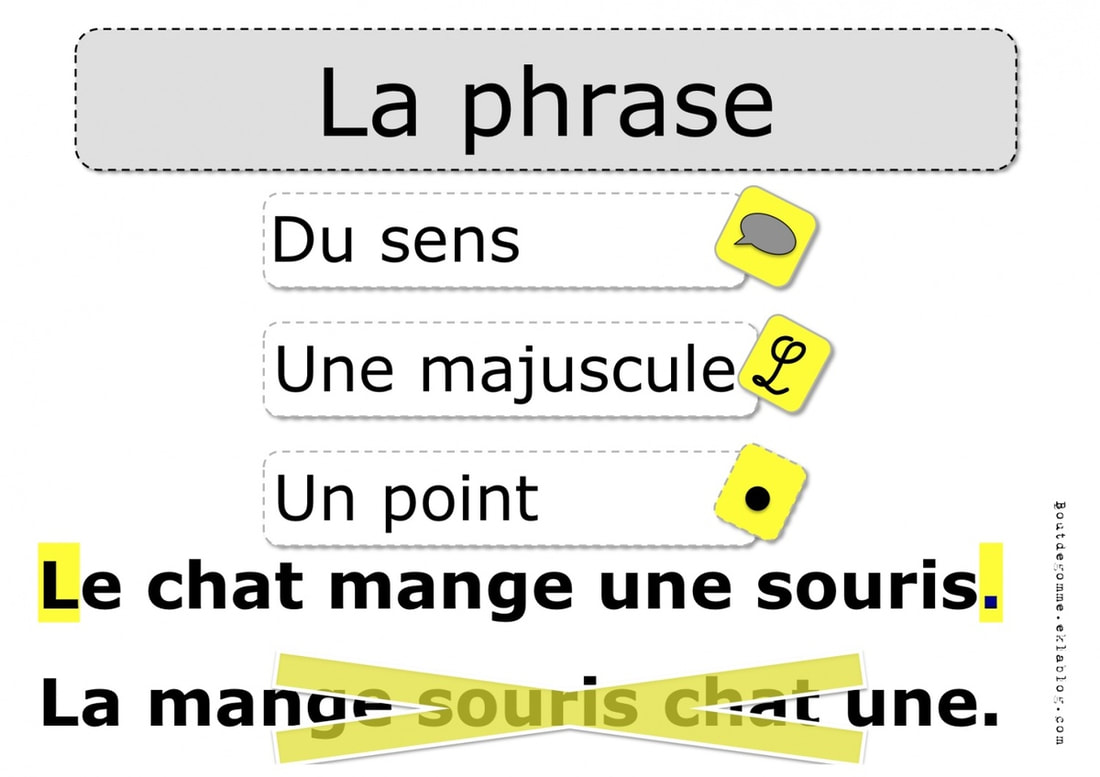

Une phrase est une suite des mots ayant un sens complet. Elle est ordonnée conformément aux règles de la langue française. Elle commence par une majuscule et finit par un point.

*C’est l’équipe de France qui. (N’est pas une phrase car le sens n’est pas complet.) *Bouleversant ! (Est une phrase, malgré sa brièveté, car elle suffit à exprimer complètement une émotion.) Phrase verbales et non verbales Une phrase est généralement construite autour d’un verbe conjugué, mais on peut aussi construire des phrases sans verbes, autour d’un nom, d’un adjectif, d’un adverbe ou avec interjection. On distingue donc :

La phrase verbale est composée au minimum d’un groupe verbal (GV) et d’un groupe sujet (GS). Chacun de ces deux groupes peut être compose d’un seul ou de plusieurs mots : GS GV Ils triomphent Les escargots congolais ont remporté la finale du 4 fois 100mm. A côté de ces deux constituants principaux de la phrase, il est possible d’ajouter des précisions sous la forme de groupes facultatifs qui peuvent être déplacés ou supprimes.

Les groupes des mots et les fonctions dans la phrase. Sujet, complément d’objet, complément circonstanciel sont des fonctions, remplis par des mots, mais plus souvent, par des groupes des mots. GCC GS GV Aujourd’hui, ils gagnent. En 1996, l’équipe de France de tennis a remporté la coupe Davis. Un groupe est un ensemble de mot qui occupe une fonction dans la phrase. Il faut donc distinguer la fonction du groupe (sujet, complément …) de la nature des groupes (groupe nominale, adjectival …). La nature des groupes des mots Un groupe de mots se composent toujours d’un mot-noyau (celui dont dépendent les autres mots du groupe) et de ses compléments. Selon la classe du mot-noyau, on distingue donc :

Phrase simple / phrase complexe La phrase verbale simple ne contient qu’un seul groupe verbal. Ex : La championne des grenouilles a remporté le concours de triple saut. GV La phrase complexe se compose d’au moins deux unités, possédant chacune un groupe verbal avec son sujet. Ces unités, qui équivalent à une phrase simple, sont appelées propositions. Ex : Depuis que le concours existe, Elle le gagne. S+V S+V Proposition 1 Proposition 2 La grammaire étudie la manière dont on parle, ce qu’on appelle l’usage.

Un usage à respecter Notre grammaire, ainsi que la plupart de des mots français, vient du latin. Comme les Gaulois pratiquaient avec difficulté la langue de leurs vainqueurs, ils commettaient des fautes de grammaire latine. Ce sont ces fautes qui se sont répandues et sont peu à peu devenues les nouvelles règles, car une grammaire n’est jamais définitivement fixée, elle évolue avec le temps et avec la société. Le latin distinguait, par des terminaisons différentes, six cas correspondant à différentes fonctions grammaticales. Nominatif – Sujet Vocatif – apostrophe Accusatif – complément d’objet Génitif – complément du nom Datif – complément d’objet second Ablatif – complément circonstanciel L’ancien français parlé au Moyen Age ne retint que deux cas. Par exemple pour le mur :

A la fin du Moyen Age, il ne restait plus rien des cas latins, et la grammaire française était en place : l’usage avait fixé un ordre des mots (sujet-verbe-complément), et se servait des prépositions pour compenser la disparition des cas. Au XVIIe siècle, un célèbre grammairien, Vaugelas, a énoncé toute une série des règles sans les expliquer, mais seulement en le présentant comme le bon usage, c’est-à-dire celui en vigueur à la cour du roi de France. L’usage continu à évoluer : certaines fautes d’aujourd’hui seront peut-être demain devenues correctes… si tout le monde les fait ! Un usage s’impose lorsque ceux qui le pratiquent sont devenus majoritaires. Longtemps par contre fut interdit, on disait en revanche ; aujourd’hui son usage est admis. La grammaire a aussi sa logique que beaucoup des grands penseurs ont tache de comprendre, afin de mieux connaitre l’homme. Elle s’est développée chez les Grecs de l’Antiquité et n’a cessé de progresser depuis. Aujourd’hui, elle est très utile pour élaborer les programmes informatiques. Les grammairiens classent les mots selon leur nature et ils étudient leurs différentes fonctions. La nature ou la classe d’un mot est son identité, c’est la catégorie à laquelle il appartient (adjectif, nom, article, etc.). Elle est fixe et est indiquée par le dictionnaire. La fonction d’un mot désigne le rôle que joue ce mot dans une phrase. Chaque classe de mots a un nombre limité de fonctions possibles. Aujourd’hui, on enrichit ces analyses logiques et grammaticales en prenant en compte les divers discours et types de textes. La grammaire, c’est en effet ce qui ordonne le texte en fonction de son but : descriptif, argumentatif … Le surréalisme apparait après la Première Guerre mondiale, en réaction à l’horreur suscitée par la violence des combats. Il appelle les artistes à ses libérer des exigences de la morale et de la raison, à s’ouvrir à l’univers du rêve et de l’inconscient. S’exprimant aussi à travers des prises des positions politiques, l’influence du mouvement surréaliste est immense dans toute l’Europe.

HISTOIRE DU MOUVEMENT : Contestant les valeurs de la société qui n’ont pu empêcher le désastre de la Grande Guerre, une génération des jeunes artistes se retrouve pour défendre une vision nouvelle de l’univers, gouverné par les lois de l’inconscient et du hasard.

En 1916, Tristan Tzara crée à Zurich le mouvement Dada, qui appel à la contestation radicale de toutes les valeurs héritées de la tradition. Trois ans plus tard, il s’installe à Paris. Breton et ses amis rejoignent le mouvement. Cependant Breton reproche au Dadaïsme la gratuite de sa révolte. Il rompt avec Tzara en 1922 pour fonder le mouvement surréaliste.

Dès 1920, en publiant Les Champs magnétiques, André Breton et Philippe Soupault expérimentent une poésie nouvelle, sous la dictée « magique » de l’inconscient : L’écriture automatique. Le Manifeste du surréalisme, en 1924, consacre Breton comme chef de file du mouvement, qui rassemble de nombreux écrivains mais aussi des peintres comme Marcel Duchamp, Salvador Dali, ou Max Ernst.

Très vite, le mouvement est agité par des dissensions concernant les moyens d’associer la poésie et la révolution. Alors que Queneau et d’autres sont exclus, Francis Ponge ou René Char le rejoignent pour un temps. Breton rédige un Second Manifeste en 1930. En adhérant au parti communiste, Aragon et Eluard rompent avec lui. Ces querelles n’empêchent pas la richesse de la production artistique. Mais la Seconde Guerre mondiale disperse les membres du groupe, qui ne retrouve plus à la libération l’influence qui était la sienne. LES PRINCIPES DU MOUVEMENT

LES THÈMES ESSENTIELS DU MOUVEMENT D’abord limité à la littérature, le surréalisme se développe en Europe à travers la peinture, mais aussi la photographie et le cinéma.

LES GRANDES ŒUVRES DU SURRÉALISME : Littérature :

En réaction contre le réalisme et le naturalisme, le mouvement symboliste cherche à recréer le sens du mystère et de la rêverie devant l’univers. Réunissant d’abord des poètes français et belges, le symbolisme connait à la fin du 19e siècle un rayonnement international.

HISTOIRE DU MOUVEMENT Alors que le réalisme triomphe au 19e siècle, la fin du siècle voit se développer une réaction de rejet. Contestant les certitudes matérialistes et scientifiques, de nombreux jeunes poètes valorisent l’ésotérisme, le recours aux symboles, l’univers du rêve et de la mythologie.

Des 1857, Baudelaire, à travers son poème « Correspondances », souligne le lien entre le monde sensible et celui des idées. Verlaine à son tour privilégie la création d’une atmosphère liée aux impressions, aux sensations fugitives. Ils apparaissent tous deux comme des maitres qui inspirent une génération nouvelle de jeune poètes.

Très vite, Stéphane Mallarmé s’impose comme le chef de file du mouvement. Il réunit chez lui, tous les mardis, rue de Rome, les artistes à la recherche d’un nouveau langage : Gustave Kahn, Jules Laforgue, Claude Debussy. Le mouvement inspire de nombreuses revues, comme La Revue blanche. En Belgique, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach et Emile Verhaeren en sont les plus brillants représentants.

Des discordes apparaissent au sein du groupe symboliste. Mais surtout, la Première Guerre mondiale marque la disparition du mouvement qui reste profondément ancré dans le contexte historique et culturel de la fin du XIXe siècle. LES PRINCIPES DU MOUVEMENT

LES THÈMES ESSENTIELS DU MOUVEMENT

LES GRANDES ŒUVRES DU MOUVEMENT SYMBOLISTE : Littérature

Peinture

Musique :

Danse :

A l’opposé du romantisme du début du siècle, un grand nombre d’artiste manifestent le désir de représenter la réalité de leurs temps. Les peintres et les écrivains montrent des situations concrètes et familières, proches du lecteur, ancrées dans la réalité sociale. Cette conception de l’art aboutit, dans les années 1880, à la création par Emile Zola du mouvement naturaliste.

HISTOIRE DU MOUVEMENT Alors que la sensibilité romantique triomphe au théâtre et dans la poésie, des peintres et des romanciers suscitent un vaste mouvement qui, comme l’explique Honoré de Balzac, cherche à « décrire la société dans son entier, telle qu’elle est ».

Dans la première moitié du 19e siècle, Stendhal et Balzac ont pour ambition commune de faire de la littérature le reflet de la réalité : « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route », écrit Stendhal. Avec la Comédie Humaine, Balzac veut dresser le tableau de la société dans son ensemble, prenant en compte la diversité des milieux et des caractères, du haut en bas de l’échelle sociale.

Au-delà de la littérature, les peintres réalistes rompent vigoureusement avec l’enseignement de l’académisme. Ils veulent représenter l’humanité telle qu’elle est, sans l’idéaliser. Leurs tableaux sont refusés dans les salons. On reproche au peintre Gustave Courbet ou au caricaturiste Honoré Daumier leur vulgarité. Le critique d’art Champfleury multiplie les articles pour prendre leur défense. De la même manière, le roman de Flaubert, Madame Bovary, est poursuivi par la justice pour l’immoralité en 1857.

Avec Emile Zola, le réalisme aboutit au naturalisme qui s’impose comme une véritable école littéraire. L’écrivain veut montrer l’influence de l’hérédité et de l’éducation. Il s’appuie pour cela sur les théories scientifiques de Charles Darwin, Claude Bernard ou Auguste Comte. Les Rougon-Macquart provoquent le scandale, en décrivant l’alcoolisme ou la prostitution, mais connaissent un immense succès auprès du public. Zola rassemble autour de lui une génération de jeunes écrivains, comme Maupassant, Mirbeau ou Huysmans. L’influence du réalisme et du naturalisme s’exerce encore au XXe siècle dans la littérature, mais aussi dans la photographie et au cinéma. LES PRINCIPES DU MOUVEMENT

LES THÈMES ESSENTIELS DU MOUVEMENT

LES GRANDES ŒUVRES DU RÉALISME Littérature :

Le mouvement Libertin se développe en Europe à partir du 17e siècle. Il se présente d’abord comme une contestation des dogmes de l’Église pour devenir, au 18e siècle, un mouvement à la fois littéraire et culturel qui revendique la quête des plaisirs.

HISTOIRE DU MOUVEMENT. Avec la Régence de Philippe d’Orléans, en 1715, la noblesse se précipite dans la recherche du luxe et des plaisirs : La cour, l’opéra, les petites maisons, les boudoirs sont les lieux ou s’exercent les jeux et la séduction.

Au début du 17e siècle, un esprit de contestation se développe chez les écrivains, mais aussi chez les savants, les médecins et les philosophes. A l’image de Théophile de Viau ou de Cyrano de Bergerac, épris de liberté, « l’esprit fort » refuse les croyances imposées par la religion. L’Église condamne violement ces libres penseurs, que Molière met en scène à travers le personnage de Dom Juan.

Au 18e siècle, le sens du mot « libertinage » évolue : il ne désigne plus seulement un mouvement de pensée philosophique, mais un comportement général qui recherche le plaisir des sens. Le Libertin est désormais celui qui comme Giacomo Casanova, multiplie les liaisons amoureuses en affichant sa soif de conquêtes. Louis XV lui-même donne à la cour l’image d’un roi libertin, célèbre pour ses soupers de débauches dans les appartements de Versailles. C’est cette atmosphère de séduction et de liberté des sens qu’on retrouve, dès leur titre, dans les romans de Crébillon, Le Sopha ou Les égarements du cœur et de l’esprit.

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la société aristocratique fait du libertinage un jeu cruel ou la femme conquise devient une victime, comme en témoigne Mme de Trouvel, l’héroïne malheureuse des Liaisons dangereuses de Laclos. L’œuvre du marquis de Sade développe cette perversion du comportement amoureux jusqu’au paroxysme. La Révolution française, en renversant la société aristocratique, met un terme à la réalité sociale et culturelle du libertinage. LES PRINCIPES DU MOUVEMENT

LES THEMES ESSENTIELS DU MOUVEMENT

LES GRANDES ŒUVRES DU MOUVEMENT LIBERTIN Littérature

|

Flux RSS

Flux RSS