|

SUBORDINATION, COORDINATION ET JUXTAPOSITION Une phrase complexe contient plusieurs proposition qui possèdent chacune un groupe verbal (un verbe). Ex : Le bucheron qui a épousé ma sœur est costaud, mais il n’a pas le temps de lui écrire des vers : il préfère le chant des colombes. Cette phrase s’analyse en quatre propositions :

Une proposition est juxtaposée à une autre si elle est place à côté et séparée d’elle par un signe de ponctuation : Une virgule, deux-points, un point-virgule. Ex : Le fils du forgeron a invité ta cousine : elle a refusé. PROPOSITIONS PRINCIPALES, SUBORDONNÉES ET INDÉPENDANTES Il existe trois types de propositions : principale, subordonnée et indépendante.

Ex : Le bûcheron devient sentimental quand il pense à sa sœur. Principale subordonnée

Ex : Il aimerait connaître la femme du bucheron ; elle est très belle. LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES Les propositions subordonnes jouent le même rôle dans la proposition principale qu’un mot ou groupe de mots. Elles peuvent jouer plusieurs rôles :

Ex : Le bûcheron a vu que sa femme avait préparé un bûche glacée.

Ex : Le bûcheron, qui est difficile, déteste les bûches glacées

Ex : Quand le bûcheron aura des enfants, il leur apprendra le métier. LES SUBORDONNANTS : Une proposition subordonnée est introduite par un mot appelée subordonnant. Ce subordonnant peut être :

La nature de la subordonnée dépend de celle du subordonnant : Les pronoms relatifs introduisent des subordonnées relatives et les conjonctions de subordination introduisent des subordonnées conjonctives. NB : En grammaire locution veut dire en plusieurs mots.

0 Commentaires

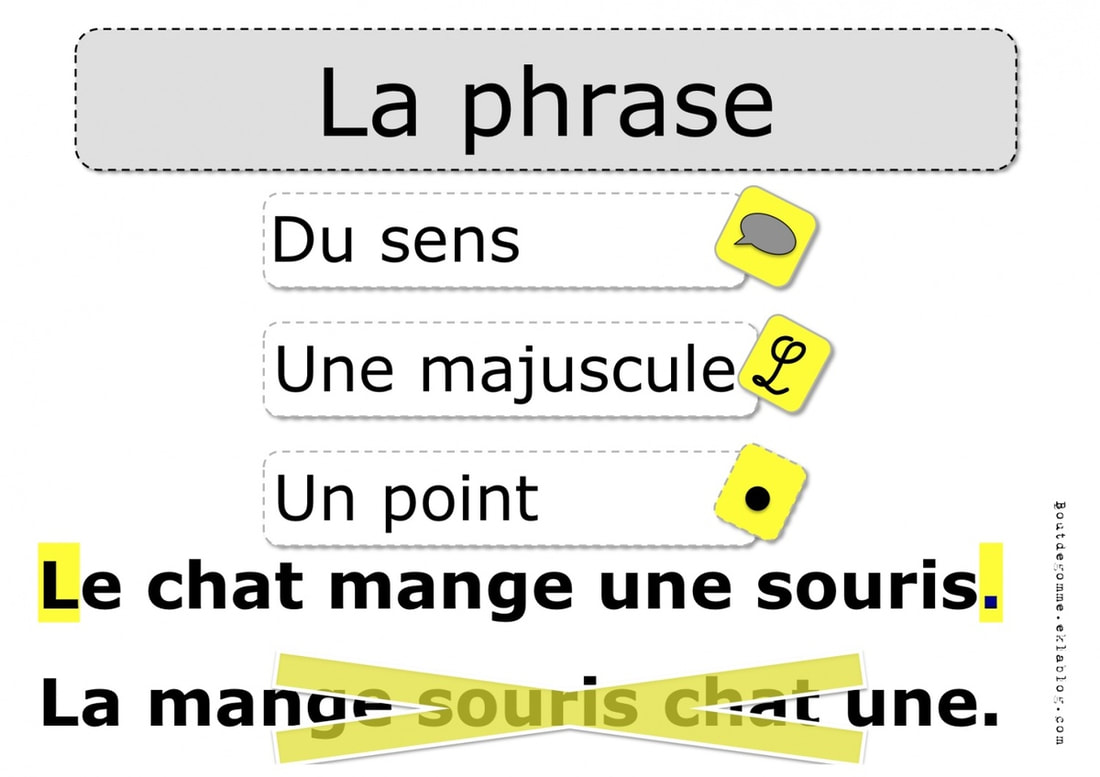

La phrase introduction

Une phrase est une suite des mots ayant un sens complet. Elle est ordonnée conformément aux règles de la langue française. Elle commence par une majuscule et finit par un point.

*C’est l’équipe de France qui. (N’est pas une phrase car le sens n’est pas complet.) *Bouleversant ! (Est une phrase, malgré sa brièveté, car elle suffit à exprimer complètement une émotion.) Phrase verbales et non verbales Une phrase est généralement construite autour d’un verbe conjugué, mais on peut aussi construire des phrases sans verbes, autour d’un nom, d’un adjectif, d’un adverbe ou avec interjection. On distingue donc :

La phrase verbale est composée au minimum d’un groupe verbal (GV) et d’un groupe sujet (GS). Chacun de ces deux groupes peut être compose d’un seul ou de plusieurs mots : GS GV Ils triomphent Les escargots congolais ont remporté la finale du 4 fois 100mm. A côté de ces deux constituants principaux de la phrase, il est possible d’ajouter des précisions sous la forme de groupes facultatifs qui peuvent être déplacés ou supprimes.

Les groupes des mots et les fonctions dans la phrase. Sujet, complément d’objet, complément circonstanciel sont des fonctions, remplis par des mots, mais plus souvent, par des groupes des mots. GCC GS GV Aujourd’hui, ils gagnent. En 1996, l’équipe de France de tennis a remporté la coupe Davis. Un groupe est un ensemble de mot qui occupe une fonction dans la phrase. Il faut donc distinguer la fonction du groupe (sujet, complément …) de la nature des groupes (groupe nominale, adjectival …). La nature des groupes des mots Un groupe de mots se composent toujours d’un mot-noyau (celui dont dépendent les autres mots du groupe) et de ses compléments. Selon la classe du mot-noyau, on distingue donc :

Phrase simple / phrase complexe La phrase verbale simple ne contient qu’un seul groupe verbal. Ex : La championne des grenouilles a remporté le concours de triple saut. GV La phrase complexe se compose d’au moins deux unités, possédant chacune un groupe verbal avec son sujet. Ces unités, qui équivalent à une phrase simple, sont appelées propositions. Ex : Depuis que le concours existe, Elle le gagne. S+V S+V Proposition 1 Proposition 2 La grammaire étudie la manière dont on parle, ce qu’on appelle l’usage.

Un usage à respecter Notre grammaire, ainsi que la plupart de des mots français, vient du latin. Comme les Gaulois pratiquaient avec difficulté la langue de leurs vainqueurs, ils commettaient des fautes de grammaire latine. Ce sont ces fautes qui se sont répandues et sont peu à peu devenues les nouvelles règles, car une grammaire n’est jamais définitivement fixée, elle évolue avec le temps et avec la société. Le latin distinguait, par des terminaisons différentes, six cas correspondant à différentes fonctions grammaticales. Nominatif – Sujet Vocatif – apostrophe Accusatif – complément d’objet Génitif – complément du nom Datif – complément d’objet second Ablatif – complément circonstanciel L’ancien français parlé au Moyen Age ne retint que deux cas. Par exemple pour le mur :

A la fin du Moyen Age, il ne restait plus rien des cas latins, et la grammaire française était en place : l’usage avait fixé un ordre des mots (sujet-verbe-complément), et se servait des prépositions pour compenser la disparition des cas. Au XVIIe siècle, un célèbre grammairien, Vaugelas, a énoncé toute une série des règles sans les expliquer, mais seulement en le présentant comme le bon usage, c’est-à-dire celui en vigueur à la cour du roi de France. L’usage continu à évoluer : certaines fautes d’aujourd’hui seront peut-être demain devenues correctes… si tout le monde les fait ! Un usage s’impose lorsque ceux qui le pratiquent sont devenus majoritaires. Longtemps par contre fut interdit, on disait en revanche ; aujourd’hui son usage est admis. La grammaire a aussi sa logique que beaucoup des grands penseurs ont tache de comprendre, afin de mieux connaitre l’homme. Elle s’est développée chez les Grecs de l’Antiquité et n’a cessé de progresser depuis. Aujourd’hui, elle est très utile pour élaborer les programmes informatiques. Les grammairiens classent les mots selon leur nature et ils étudient leurs différentes fonctions. La nature ou la classe d’un mot est son identité, c’est la catégorie à laquelle il appartient (adjectif, nom, article, etc.). Elle est fixe et est indiquée par le dictionnaire. La fonction d’un mot désigne le rôle que joue ce mot dans une phrase. Chaque classe de mots a un nombre limité de fonctions possibles. Aujourd’hui, on enrichit ces analyses logiques et grammaticales en prenant en compte les divers discours et types de textes. La grammaire, c’est en effet ce qui ordonne le texte en fonction de son but : descriptif, argumentatif … Nous étudions la grammaire pour trois raisons primordiales:

Les hommes bâtissaient la tour de Babel. Le sujet Les hommes impose le pluriel du verbe bâtir.

La grammaire est un pont entre les personnes qui personnes qui parlent la même langue. Mais au-delà, on passe plus facilement d’une langue à une autre si l’on est capable de comparer une grammaire a une autre.

|

Flux RSS

Flux RSS