|

Dans le Sud de la France, à la fin du XIème Siècle, des poètes inventent un art nouveau, la poésie courtoise, qui développe un idéal de vie et d’amour propre à la société médiévale. A travers les troubadours, auxquels succèdent les trouvères dans le nord de la France, ce mouvement littéraire et culturel se propage en Europe jusqu'à la fin du XIIIème siècle.

Histoire du mouvement La littérature courtoise désigne d’abord la poésie lyrique qui apparaît a la fin du XIe siècle dans le contexte aristocratique de la cour de Guillaume IX, le premier troubadour. En quelques années, les troubadours se sont multipliés dans les cours méridionales. Dans cette même période, les trouvères imitent les troubadours dans la France du Nord, en Artois, en Picardie ou en Champagne, au milieu du XII siècle. Les troubadours et les trouvères sont des grands seigneurs, comme Guillaume IX et Thibaud de Champagne. Toute fois, dans certain cas, comme celui d’Adam de la Halle, certain troubadour sont d’origine modeste. Apres la poésie, les romans de chevalerie développent leur idéal courtois. Pour eux, la quête d’aventures prend le visage de la femme aimée auprès de laquelle il faut gagner les faveurs à travers des prouesses héroïques. Tel est le cas pour le chevalier de la table ronde, dans les romans de Chrétiens de Troyes. L’idéal courtois a exercé une influence considérable dans la littérature romanesque au-delà du moyen-âge. Les principes du mouvement

Les thèmes essentiels du mouvement.

Les grandes œuvres de la littérature courtoise : Chansons, vers 1100 par Guillaume IX Erec et Enide, vers 1170 par Chrétiens de Troyes Tristan et Iseut, vers 1180 par Béroul Le roman de la rose, vers 1230 par Guillaume de Lorris Le roman de la rose, vers 1270 par Jean de Meung Le Livre du Voir-dit, vers 1364 par Guillaume de Machaut Ballade et Rondeaux, 1450 – 1465 par Charles d’Orléans Le testament, 1461 par François Villon.

2 Commentaires

La matière est constituée de particules élémentaires appelées atomes (le mot dérive de ″ atomos ″ qui signifie l’indivisible en Grecque). La masse et le rayon d’une telle particule sont respectivement de l’ordre de 10(-26) kg et 10(-10)m.

L’atome, à son tour, est composé de particules dont les principales sont : protons, neutrons et électrons. Les protons et les neutrons, appelés nucléons, sont constitués chacun de 3 quarks, et forment le noyau de l’atome. La charge et la masse des principales particules subatomiques sont données dans le tableau suivant. Particules Électron (e− ) Proton (p) Neutron (n) Masse (m) en kg 9,109 10(−31) 1,672 10(−27) 1,675 10(−27) Charge (q) en coulombs (C) − 1,602 10(−19) + 1,602 10(−19) 0 Remarques : • mp ≈ mn ≈ 1836 me • |q e-| = |qp| • La masse de l’atome est pratiquement égale à celle du noyau. • Le diamètre du noyau est de l’ordre de 10(−14)m, et sa masse volumique avoisine 1012g/cm(3). Cette valeur est gigantesque par comparaison à celles des masses volumiques usuelles. Représentation symbolique de l’atome Par convention, l’atome d’un élément X est représenté par le symbole AZX, où Z est le numéro atomique qui est égal au nombre de protons. Z est aussi égale au nombre d’électrons dans le cas d’un atome neutre. A est le nombre de masse ; il est égal au nombre des nucléons (protons + neutrons). Exemples: (1)(1)H (hydrogène); Unité de masse atomique (uma) L’unité de la masse (kg) adoptée dans le cas des objets macroscopiques ne convient pas dans le cas des particules subatomiques, dont la masse est de l’ordre de 10 (−27) kg. Pour définir une nouvelle unité plus adaptée, il a été convenu de considérer que l’isotope (6)(12)C soit la référence pour tous les éléments et que sa masse est égale à 12 uma. Il en découle : 1 uma = 1,66 10(-24) g N est le nombre d’Avogadro (6,022 1023 mol(−1)) Dans ce cas les masses des nucléons et de l’électron exprimées en uma sont : mp = 1,0071 ; mn = 1,0089 ; me = 5,486 10(−4) Il peut être remarqué que le nombre de masse (A) représente la masse de l’atome en uma. La masse molaire d’un élément, exprimée en gramme, correspond à la masse de N atomes de cet élément, soit une mole. NB: Les chiffres entre parenthèse sont des exposants des chiffres qui le précèdent. Notre équipe est entrain de travailler sur la résolution de cette situation. Nous devons comprendre qu’au de-là de l’utilisation des mots courts et mots précis. Le rédacteur doit aussi utiliser des mots corrects.

Les erreurs de vocabulaire courantes sont des plusieurs types. Elles se retrouvent dans le langage parlé ainsi que dans l’écrit. Cela devient évident même dans la correspondance professionnelle. C’est pour cela que le rédacteur professionnel doit comprendre les différents types. A. Pléonasmes : C’est faire la répétition des mots de même sens.Exemple :

B. Barbarismes : C’est la faute de langage portant sur un mot. Exemple : Solutionner : Résoudre C. Solécismes : C’est la faute portant sur la construction de la phrase. Exemple : Aller au boucher : Aller chez le boucher D. Confusion de paronymes : confusion entre les mots qui se ressemblent mais n’ont pas le même sens. Exemple : Attention et intention E. Anglicisme : C’est l’utilisation de termes anglo-saxons alors que le mot français existe. Exemple :

Chaque jour, des milliers de pages sont écrite dans des situations différentes:

1.Le style professionnel. De toute ces pages écrites chaque jours, les correspondances professionnels se caractérisent et se distinguent des autres par :

2.Le Vocabulaire Professionnel Dans une correspondance professionnelle souvent le rédacteur de courrier (émetteur) n’a pas de contact direct et immédiat avec le destinataire (récepteur). Or l’objectif du rédacteur est que son message soit bien compris. C’est pour cella qu’il doit donc adapter sa rédaction, et notamment son vocabulaire au destinataire. Le rédacteur doit alors comprendre que le lecteur est une personne en général pressée, les mots utilisés doivent être courts. C’est une personne efficace, les mots utilisés doivent être précis. C’est une personne souvent cultivée, alors les mots doivent être corrects. La personne peut être fatiguée, alors les mots doivent être variés, A.Utilisés des mots courts : Une lettre trop longue risque d’être lue « en diagonale » et donc d’être mal interprété. Pour que l’expression soit aussi concise que possible, le rédacteur doit s’efforcer :

B.Utilisés des mots précis : Un mot précis ne peut être remplacé sans affaiblir le sens de la phrase. Dans sa recherche de la précision, le rédacteur doit s’efforcer :

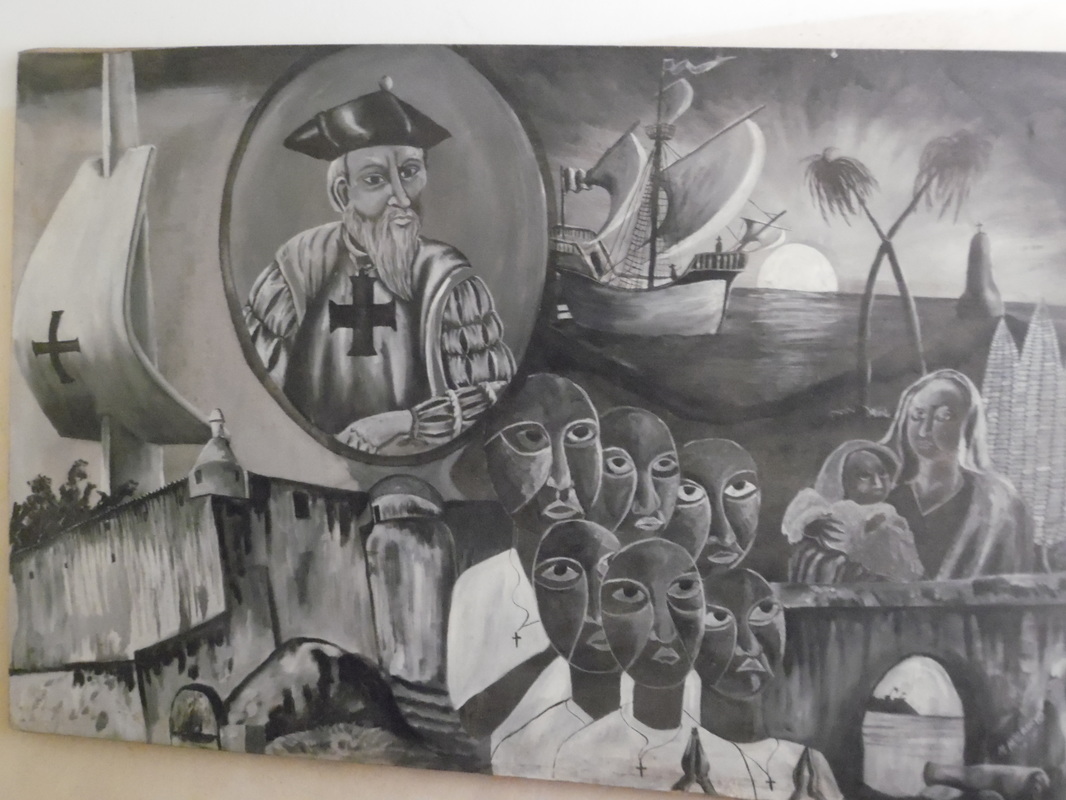

Ce cours est préparé par l'Equipe d'Exetat.net Les croisades furent le point culminant du drame médiéval et peut être l’événement le plus pittoresque dans l’histoire de l’Europe et le Proche-Orient. Il est considéré ainsi c’est durant cette époque que les deux grandes religions, Le Christianisme et l’Islam recoururent au dernier moyen de trancher les litiges des hommes, la guerre.

LES CAUSES: A. Cause religieuse. L’avance des Turcs Seldjoukides. Le monde s’était déjà adapté à la domination arabe dans le Proche-Orient ; Les Fatimites de l’Egypte gouvernaient la Palestine sans beaucoup de rigueur ; et a part quelques exceptions, les sectes chrétiennes y jouissaient d’une très grande liberté de culte. Mais en 1070, le turc prirent Jérusalem aux Fatimites et les pèlerins commencèrent a rapporter chez eux des récits d’oppressions et de profanations. Ce qui fut aussi dit au Pape Urbain II. B. Cause politique Une autre cause de croisade fut l’affaiblissement de l’Empire byzantin. L’empire Byzantin se trouvait à la croisée de l’Europe et l’Asie, tenant en respect les armées venues de l’Asie et les hordes venues des Steppes pendant sept siècles. Les bulgares, les Petchenègues, les Comans et les russes assaillaient ses portes du coté de l’Europe, les Turcs démembraient ses provinces asiatiques. Alexis I demanda de l’aide au pape urbain II pour sauver son empire. C. Cause Economique : Les cites italiennes, Pise, Gênes, Venise, Amalfi désiraient développer leur puissance commerciale. Car elles servaient de déboucher naturelle pour les produits de l’Europe à la méditerranée depuis la reprise de Sicile aux musulmans par les Chrétiens (1060-1091). Leur ambition grandit en visant la domination de la méditerranée orientale. D. Cause Immédiate : En Mars 1095, le pape Urbain II fut le discours le plus important de toute l’histoire médiévale dans le concile de Plaisance. C’est durant ce concile que le cri de guerre de croisade fut formé « Déex li volt » pour dire « Dieu le veut ». Par l'Equipe d'Exetat.net L’éducation est étroitement liée à la nature humaine. L’être humain à la naissance, il est très faible. A l’absence de tout support (l’éducation) il ne peut survivre.

Contrairement aux petits des autres êtres qui peuvent facilement mener une vie autonome à la naissance. L’éducation est un phénomène social sans elle aucune nations ne peut progresser. PLATON disait : la patrie peut ne pas souffrir si les cordonniers exécutent très mal leurs travails. Les athéniens seront mal chaussés, mais si les éducateurs négligent leurs tâches alors l’état formera une classe des ignorants qui amèneront à la ruine toute la cité » L’éducation est également un élément d’intégration dans les sociétés des adultes et qui deviennent utile à la société grâce à l’éducation. POSSIBILITÉS ET LIMITES DE L’ÉDUCATION L’éducation peut elle transformer l’homme ? En d’autres termes peut-on tout attendre de l’éducation ? Réponse Oui et Non. L’éducation tient une place considérable, c’est elle qui maintient vivant la table de valeur et l’idéal de toute une civilisation. Néanmoins il y a des limites à toutes actions de l’éducation en ce sens que la personnalité de l’enfant nous résulte plus au moins, peut-on rendre un idiot un géni ? Quelle est la part de l’éducation dans ce cas ? Ne somme-nous pas sûr d’avoir joué le rôle de mouche de coche ? QUELQUES OPINIONS ÉMISES A. Partisans de la toute puissance de l’éducation Les empiristes et les dogmatistes sont les défenseurs de cette thèse. Ils espèrent trop à l’éducation. Sont-ils convaincue que celle-ci c’est tout ? - WATSON « Donnez une demi douzaine d’enfants sains et simplement avec cela, j’en ferai en volonté un professeur, un prêtre, un voleur, un artisan, un assassin… Tout ce que je voudrais » - ARISTOTE : avec son principe « Tabula rasa », pour lui l’esprit de l’enfant est comme une table lisse sur laquelle rien n’est écrit et sur la quelle on peut tout écrire. - ERASME « il compare l’enfant à un champs à cultiver qui produira telle moisson selon les semences qu’on y aura jeté » - JACOTO : « Toutes les intelligences sont égales par intelligences ; nous sommes tous nés pour devenir un Newton. Tout dépend de la fonction réussie et de la volonté de l’éduquer ». - ITARD : « l’homme n’est rien sans l’œuvre de l’homme ». - COMENIUS : Reprend l’idée de la cire molle qui est le cerveau et où le monde entier vient s’imprimer comme un cachet ou un sceau. Critiques 1. Itard connu un échec total dans sa tentative d’apprendre à parler et à faire raisonner les idiots. 2. ici les élèves faibles ne seraient abandonnées et à cas d’échec on leur imputerait les manques de volonté. 3. les services d’O.S.P ne sauraient justifiés sa raison d’existence. B. Partisans de l’impuissance Les nativistes nient l’influence de l’éducation au profit total de l’hérédité. - S CHOPENHAVER : « le caractère est inné, on ne change rien, le méchant restera méchant, les égoïstes resteront égoïstes. - VOLTAIRE : « pour changer les caractères, il faut changer le corps ». - LOMBROSO : « le criminologistes soutiennent que le criminel récidiviste est victime d’une hérédité existant dans sa morphologie visible même sur sa face dès la naissance ». - GOETHE : « On ne peut tirer de l’homme que ce qu’il porte à lui-même ». - FONTENELLE : « Il précise qu’il n’y a pas d’action éducative profonde, la nature étant plus forte ». - Les Racistes : croient à la supériorité de certaines races sur d’autres ». - JOHN LOCKE : Semble se contredire. · D’une part il affirme que l’âme est une page de papier blanc sans aucun signe écrit comme un roseau dont on peut facilement changer et le sens que les 9/10 des hommes sont devenus ce qu’ils sont (bons, méchants, utilisables ou non) par leurs éducation. · En second lieu, il se contredit en disant qu’on ne peut pas espérer changer les caractères particuliers d’un enfant car Dieu à imprimer sur chaque âme sa marque personnelle. Critiques Les éducateurs sont convaincus que l’hérédité a un caractère, les enseignants qui manqueraient de foi à leur action : 1. seraient tendu d’abandonner de milieu les enfants faibles 2. négligeraient la correction du coupable, la guérison de certaines maladies psychologiques. C. Les opinions modernes « La vérité se trouve dans un juste milieu ». Jean ROSTAND, Biologiste, affirme que tout individu possède une originalité de principe. Il est seul à être lui (importance de données héréditaires) ». On ne peut nier aussi l’influence du milieu sur une éducation d’un être humain. En effet, que serait devenu « MOZART » s’il était né dans la forêt équatoriale ? En clôturant ce paragraphe, nous disons avec ces deux auteurs LEIF et RUSTIN qui soutiennent que l’éducation ne peut donc pas tout faire. Ces possibilités d’action sont différentes d’un individu à un autre. Certains sont plus perméables aux influences, de l’éducation alors que d’autres les sont moins. En fin, la force de l’action éducative contrariée par la personnalité de chaque élève. Cependant, dans la mesure où l’éducation est bien donnée les résultats souhaités sont toujours possibles. Cette contribution est de Mr. A. KAMBALE MOWA-VINYWA, il est Licencié en Pédagogie scolaire. Jacques Rabemananjara

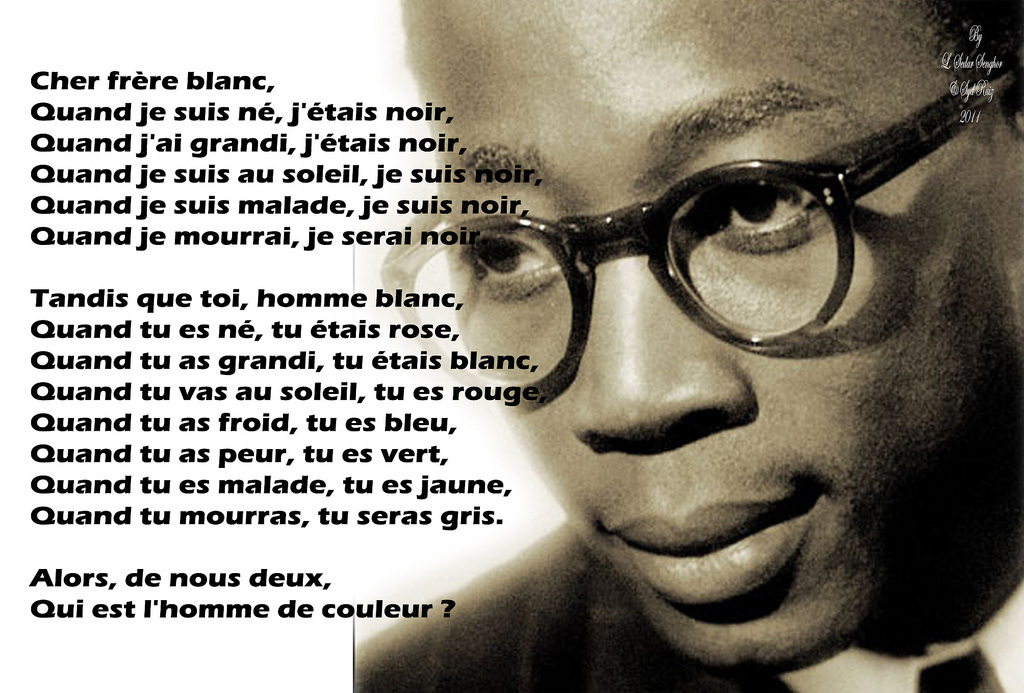

Né en 1913 à Madagascar. IL a influencé les jeunes africains par la vigueur et la sincérité de ses poèmes. Œuvre : Drame : « Les boutriers de l’Aurore » « Les agapes des Dieux » Poésie : « Antsa » « Lamba » « Antidote » Flavien Ranaivo Né en 1914 à Madagascar. Sa poésie est fortement influencée par la poésie traditionnelle malgache. Œuvre : Poésie : « L’Ombre et le Vent » 1947 « Mes Chansons de toujours » 1955 « Le retour au bercail » 1962 Conte : « La jalousie ne paie pas » 1952 Jacques Roumain Né en 1907 à Haïti, Mort en 1944 Les grands thèmes de la révolte nègre se retrouve dans l’œuvre de Roumain, principalement dans ses poèmes. Œuvre : Poésie : « Bois d’Ebène » Roman : « Gouverneur de la rosée » Léopold S. Senghor Né en 1906 à Joal au Sénégal mort en 2001 en Normandie. Il est considéré le plus important, avec Césaire, des poètes Africain. Son influence fut considérable dans le mouvement de la négritude dont il fut l’une des têtes pensantes. La qualité de sa poésie a rangé Senghor parmi les grands poètes du Monde contemporain. En 1983, il est élu a l’Académie française. Œuvre : Poésie : « Chants d’Ombre » 1945 « Hosties Noires » 1948 « Ethiopiques » 1956 « Nocturnes » 1961 Essaie : « Anthologie de la nouvelle poésie negre et malgache de langue française » 1948 « Négritude et humanisme » 1964 Guy Tirolien Il est poète guadeloupéen, né en 1917. Il participa a la revue « Légitime défense » puis a « L’étudiant noir » Poésie : « Balles d’Or » 1961 Tchicaya U’tamsi Né en 1931 au Congo, Tchicaya U’tamsi s’est toujours senti proche de la République Démocratique du Congo voisin. La personnalité de Lumumba l’a impressionne. Œuvre : Poésie : « Epitome » « Mauvais sang » « Feu de brousse » « A triche-cœur » « Le ventre » Pas mal d’auteurs selon leurs pays d’origine substitue le terme éducation à la pédagogie et ces auteurs n’hésitent pas à souligner une identité.

LA PÉDAGOGIE Par origine, le terme pédagogie vient des deux mots grecs pais (enfant) ago (conduire). En effet, dans la Grèce antique les esclaves instruits étaient chargés de conduire les enfants des riches à l’école et de ramener ces enfants à la maison après la classe. Ces esclaves portaient le nom des pédagogues. Cependant cette définition prêtée à la pédagogie a fortement changé avec le temps et le pays. a. Suivant le temps · L’antiquité : pédagogie= Conduire les enfants. · Jusqu’à l’époque médiévale (Moyen-Âge) ; la pédagogie se présente aux yeux des moines comme l’art de l’éducation. · C’est avec le moine TCHEQUE AMOS COMENIUS au 17ième siècle que la pédagogie trouve sa définition actuelle la science de l’éducation. b. Selon les pays · En Allemagne : le terme pédagogie signifie l’activité et la théorie du pédagogue. · En France : la pédagogie désigne l’éducation en général. · Dans les pays Anglo-saxons, on utilise couramment « pédagogie pour englober éducation et instruction. c. La critique de ces conceptions Avec COMENIUS nous disons que la pédagogie trouve sa définition actuelle. Malgré toutes ces définitions, le petit Robert définie la pédagogie comme la science de l’éducation de l’enfant. Depuis lors, l’action de pédagogie ne se limite pas au sein de l’enfant ; elle porte aussi sur les adultes par exemple l’alphabétisation dans les pays pauvres et la formation continue dans le monde moderne. Ainsi parler de la pédagogie suppose la science de l’éducation de l’homme; Pour l’animal nous parlons du dressage. Néanmoins le concept science ne concerne qu’une seule partie de la pédagogie ; celle de recherches éducationnelles ou la mesure est de rigueur. L’autre partie reste un art donc la responsabilité de l’enseignant importe. Le résultat de laboratoire et le principe méthodologique n’auraient aucune signification si ces résultats tombent entre les mains d’un mauvais enseignant qui ne sait pas comment le mettre en profit. Un bon maître doit savoir adapter les principes théoriques aux circonstances concrètes de leur vie de chaque jour. C’est l’art, un talent inné, lié à la personne. Il est surtout intuition, finesse de la connaissance, qualité des contacts avec ses élèves. L’art de l’éducation peut se perfectionner par l’action. La pédagogie est également une philosophie et une technique qui propose des principes, des méthodes à suivre. Objet de la pédagogie : l’Education a. Définition : Etymologiquement, le terme éducation vient de deux terme « e-ducare » conduire hors de. Quelques définitions 1. Dictionnaire Littré Selon ce dictionnaire l’éducation est définie comme l’action de développer l’aspect physique, intellectuel et moral. C’est l’action d’aider l’enfant à s’adapter ; à se développer sous un aspect physique, intellectuel et moral. 2. Selon l’académie Française L’éducation se définie comme les soins de l’instruction de l’enfant soit à ce qui concerne son esprit (mental) soit en égard aux exercices physiques. Quelques auteurs 1. G. DELANDSHEERE : définit l’éducation comme l’action de mettre en œuvre les moyens propres à développer l’intelligence et la personnalité selon le sens voulu par le milieu culturel sans oublier que la santé physique exige l’attention de l’éducation. 2. JOHN HERBART (1773-1841) l’éducation est l’objet d’une science dont le but est la formation de l’individu par l’instruction en relevant en lui-même une multiplicité d’intérêt pour lui l’homme le plus éduquer est l’homme le plus instruit. 3. Quant à WILLIAM JAMES : fondateur du pragramatisme de l’éducation est un art càd l’application des connaissances à la réalisation de la conception. 4. J.PIAGET : éduquer c’est adapter l’enfant au milieu social adulte. 5. Pour FRERE ELIE : éduquer c’est - Dirigé les tendances innées de l’enfant, les freinés et les faire convergés sur un but éducatif. - Contrôler la conduite de l’enfant. - Guider et soutenir l’enfant dans ses efforts d’ascensions, vers la culture. 6. H. HUXLEY (1887-1945) Anglais, pour lui l’éducation à pour but d’élever les jeunes dans la liberté, dans la justice et dans la paix. 7. PESTALOZZI définit l’éducation comme le développement naturel, systématique et progressif de l’homme. 8. E.KANT : l’éducation est une coopération au court de laquelle un esprit forme un esprit activité exercée par la généralité adulte sur les enfants. Ces activités visent à développer les facultés physiques, intellectuelles et morales des enfants. 9. E.DURKHEIM : définit l’éducation comme une activité systématique volontaire exercée par les adultes sur les enfants en fin de les adapter à un milieu donné et dans un temps déterminé. 10. E.G.WHITE : Selon elle, la véritable éducation est plus qu’une poursuite des certaine programmes d’étude ; elle s’adresse à l’être tout entier et prépare l’étudiant à la joie d’un service ici bas et ainsi d’un plus grand service dans le monde avenir. Conclusion L’éducation n’est rien d’autre qu’une socialisation d’une préparation d’un membre à l’autre en vue de le rendre utile à sa communauté, à lui-même. Il s’agit donc d’aider chaque enfant à développer sa personnalité, à réaliser au maximum des possibilités. Cette article est une contribution d'Ass. A. KAMBALE MOWA-VINYWA: Licencié en Pédagogie Scolaire. |

Flux RSS

Flux RSS